私達人間は、古くから星を見て、そこに物語を感じてきました。

夜空の星のならびが神々や、英雄、そして神獣や、怪物などに見える。

太古の人々には、それが「神のなせる技」に思えたのでしょう。

星というものは、人の想像力を掻き立てる自然が生んだエンターテイメントだったに違いありません。

黄道十二星座イラストレーション

Tales of Zodiac「星物語」

を制作しました。

あなたも星を線で結び、星々の物語に思いをよせてみませんか?

デザイン講師ブロガーのセッジです!

やぎ座から始めた星座シリーズですが、ついに黄道十二星座が揃いました!

【この記事は2022年11月18日に更新されました】

黄道12星座早見表

そもそも黄道12星座とは、黄道=太陽の通り道に位置する星座のコトです。

もちろん地球が太陽の周りを公転しているので、正確には太陽がその道を通っているわけではありませんが、地球上の我々から見た太陽が動く軌道ですね。

よく「あなたの誕生星座は◯◯座」です。

などと言いますが、これは天文学的には関係なく、西洋占星術の考え方です。

生まれた日に太陽がどの黄道星座の位置にあったかで誕生星座が決まります。

星座の記事を書くようになって、意外と「自分の誕生星座を知らない」という人もいることがわかりました。

まずは以下の黄道12星座早見表をご覧になり、あなたの星座を探してみてください。

また、星座名はそれぞれの星座へのリンクになっていますので、あなたの星座物語をご覧になりたい場合はそちらから進んでみて下さい。

| 日本語 | ラテン語 | 期間 |

| やぎ座 | Capricorn(カプリコーン) | 12/22~1/19 |

| みずがめ座 | Aquarius(アクエリアス) | 1/20~2/18 |

| うお座 | Pisces(ピスケス) | 2/19~3/20 |

| おひつじ座 | Aries(アリエス) | 3/21~4/19 |

| おうし座 | Taurus(タウラス) | 4/20~5/20 |

| ふたご座 | Gemini(ジェミニ) | 5/21~6/21 |

| かに座 | Cancer(キャンサー) | 6/22~7/22 |

| しし座 | Leo(レオ) | 7/23~8/22 |

| おとめ座 | Virgo(ヴァルゴ) | 8/23~9/22 |

| てんびん座 | Libra(ライブラ) | 9/23~10/23 |

| さそり座 | Scorpio(スコーピオ) | 10/24~11/22 |

| いて座 | Sagittarius(サジタリアス) | 11/23~12/21 |

星座の描き方(前半)

そもそも星座絵を描いたのは、私自身が「星」や「星座物語」に興味があったからです。

そして、

黄道12星座の絵を1枚ずつ描いていけば毎月の記事ネタになるので、1つずつ描いていき、誕生月の方にはプレゼントしていました。

※現在は星座絵プレゼントは終了しています。

初期は星座マーク、星座線、星座絵と、1つの星座で3種を作成していました。

うお座以降はマークと星座線のみにしぼって解説する形に変更しています。

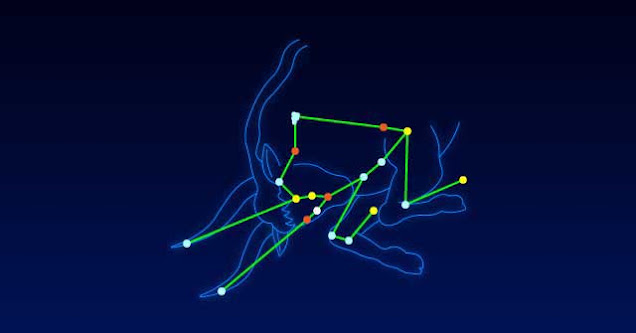

星座線を描くにあたっては、それぞれの恒星の名前も調べてみると良いでしょう。

星の名前が星座の構成要素として意味を持っていることがあり、なかなかに興味深いものがあります。

それではそれぞれの星座についてご紹介します。

当ブログでは描き方だけでなく、星座にまつわる神話もご紹介しています。

神話が元になり星座線や星座絵になったか、または星座の形を見て神話を想像したのか、それは定かではありませんが、これら星座にはかならず物語があります。

絵を描くにあたり、その物語について考えることはとても重要なのです。

やぎ座編

12/23~1/20の誕生星座は、やぎ座(山羊座)です。

テュポーンに襲われた牧羊神パーンが変身した姿と言われています。

このやぎ座から星座イラストの描き方は始まりました。

最近こういう和洋の「伝統的なデザイン」を調べていますが、神話や伝説が元になって生まれたものを知ることがあり、驚いています。

牧羊神パーン(Pan)が恐怖であわててヤギと魚を合成した姿になってしまったことから、パニック(Panic)の語源となったそうです。

ヤギや羊が集団で恐慌状態になるのを見て思いついたのかもしれませんね。

みずがめ座編

1/21~2/19の誕生星座は、みずがめ座です。

ゼウスに寵愛された美少年ガニュメデスの姿をうつしたと言われる星座です。

昔からギリシャ神話は神々が人間臭くて面白く、好きだったのですが、特に大神ゼウスが惚れっぽくてすごいですよね(恋愛の神は他にいるのに)

ゼウスは男女関係なく…ということではなかったそうです。

ガニュメデスはただそばに置いて眺めたかったとか。

ゼウスはオオワシに化けて少年をさらい、神々の酒宴の酌をする仕事につけます。

元々この仕事はゼウスとその妻である女神ヘラの娘で春の女神ヘベの役割だったため、ヘラは大激怒。

恐妻家のゼウスは慌ててまたヘベに仕事を戻すのですが…。

うお座編

2/19~3/20の誕生星座は、うお座(魚座)です。

美と愛の女神アフロディーテと、恋心の神エロースの親子が変身した姿と言われています。

こちらもやぎ座と同じエピソードから始まっています。

テュポーンに襲われた親子神アフロディーテとエロースは魚になって逃げます。

お互いはぐれないようにリボンで結んだ姿が星座になったそうです。

アフロディーテとエロースは、別名ヴィーナスとキューピッドと言います。

ヴィーナスはとても美しい女神として、キューピッドは愛らしい赤子の姿で描かれることが多いですね。

幼いわが子とはぐれまいと、リボンを結んだ姿から親子愛を感じる星座です。

おひつじ座編

3/21~4/19の誕生星座は、おひつじ座(牡羊座)です。

この星座座は、双子の兄妹を助けるためにゼウスが遣わせた羊の姿だといわれています。

テッサリア国の双子の王子と王女が継母に生贄にされそうになり、実母の祈りにより現れたのが大神ゼウスの使いである金の毛皮を持つ羊です。

羊は双子を助け、テッサリア国を脱出します。

しかし王子は無事に逃げおおせることができましたが、王女は途中で海の中に落ちてしまうのです。

おうし座編

4/20~5/20の誕生星座は、おうし座(牡牛座)です。

星座の神話ではゼウスが化身した姿と言われています。

恋多き神ゼウスが、フィニキアの美しい王女エウロパに一目惚れしたことから始まるお話です。

なんとしてもエウロパを手に入れたいゼウスは、野原で花摘みをしているエウロパの前に美しい白い牛となって現れ、油断したエウロパを連れ去ったといいます。

フィニキアから遠く離れたクレタ島で自らがゼウスであることを打ち明け、そこで結婚しました。

ふたご座編

5/21~6/21の誕生星座はふたご座(双子座)です。

ギリシャ神話の双子の英雄カストルとポルックスの姿だと言われています。

この二人は大神ゼウスと、人間であるスパルタ王妃レダとの間に生まれました。

兄カストルは母の血を引き人間の性質が強く、弟ポルックスは父の血を引き神の性質・不死身の体を持っていました。

成長した二人は多くの戦いで功績をあげ、英雄と呼ばれるようになりましたが、ある争いでカストルは命を落としてしまいます。

兄の死を深く悲しんだポルックスは、あることをゼウスに願います。

星座の描き方(後半)

かに座編

6/22~7/22の誕生星座はかに座(蟹座)です。

英雄ヘラクレスと戦うヒドラに加勢した化けガニの物語です。

ヘラクレスの罪のつぐないの一つとして命令されたのが、9つの頭をもち口から強力な毒をはく大蛇の怪物・ヒドラ退治でした。

多くの兵士が手を焼いてきたヒドラですが、ヘラクレスの激しい攻撃に少しずつ劣勢になっていきます。

同じ沼に住むヒドラの友人化けガニは、ヘラクレスにかなわないということはわかっていたもののヒドラが倒されるのを黙って見ていられず、ヘラクレスに襲いかかりました。

しかし、ヘラクレスと化けガニの間には想像していたよりも大きな実力差があり、化けガニは一瞬で倒されてしまいます。

しし座編

7/23~8/22の誕生星座は、しし座(獅子座)です。

ギリシャ神話最強の怪物テュポーンの血を引くライオンと、英雄ヘラクレスの激しい戦いの物語です。

このヘラクレスとライオンの戦いは、実はかに座のヒドラの戦いよりも前のお話で、ヘラクレス12の大冒険の1つ目と言われています。

多くの勇者が退治できなかった化けライオン。

実はこのライオンはギリシャ最強の怪物といわれるテュポーンの子だったのです。

こちらもヘラクレスの罪のつぐないとして命令されたものですが、さしもの英雄ヘラクレスもこの強力な怪物である化けライオンには苦戦します。

ヘラクレスの持つ全ての武器は破壊され、残ったのはおのれの肉体のみでした。

おとめ座編

8/23~9/22の誕生星座はおとめ座(乙女座)です。

冥界の神ハーデスに娘をさらわれ、悲しみにくれる女神デメテルがモデルになっていると言われています。

豊穣の女神デメテルと大神ゼウスの娘ペルセフォネは、ある日突然冥界の神ハーデスに連れ去られてしまいます。

それはゼウスがペルセフォネをハーデスの妻とすることを約束していたからでした。

真相を知ったデメテルは激怒し、地上に降りて閉じこもってしまうのですが、これにより地上の全ての生き物が死にかけてしまいます。

状況をおそれたゼウスは、兄でもあるハーデスにペルセフォネをデメテルに返すよう頼みますが…。

てんびん座編

9/23~10/23の誕生星座はてんびん座(天秤座)です。

てんびん座は、女神アストレイアが正義と悪をはかるために使っていた天秤が星座になった姿だと言われています。

ギリシャ神話世界では人類には5つの時代があったとされ、

古くは黄金時代からはじまり、その後人類は何度も滅亡を繰り返しながら、銀の時代、銅の時代、英雄の時代を経て、現代に続くといわれる鉄の時代へと至ります。

正義の女神アストレイアはつねに人間の善悪を天秤ではかり、悪にてんびんが傾くのを悲しみながらも、人間のそばに5つの時代にわたり寄り添ってきました。

さそり座編

10/24~11/22の誕生星座はさそり座(蠍座)です。

うぬぼれきったオリオンを懲らしめるために、神々がつかわせた一匹のサソリの物語です。

海神ポセイドンの息子オリオンは、とても美男子で腕の良い狩人でした。

ある時、酔っ払ったオリオンは調子にのって自慢してしまったことが原因で、神々の怒りを買ってしまいます。

特に怒ったのが大地母神ガイアです。

大地の恵みたる獲物はガイアが生み出しているからです。

ガイアは一匹のサソリを呼ぶと、オリオンを刺すことを命じました。

いて座編

11/23~12/21の誕生星座はいて座(射手座)です。

この星座はギリシャの半人半馬の大賢者ケイローンの姿だとされています。

ケンタウルス族という半人半馬の種族がいました。

彼らはひどく野蛮な種族と言われていました。

時の神クロノスとニンフの間に生まれた神の子であるケイローンは、ケンタウルスと同じ姿をしていましたが、神の叡智を持っていたため大賢者とまで呼ばれるようになりました。

ある時、ケイローンの家に突然3人のケンタウルス族が逃げ込んできました。

彼らは英雄ヘラクレスに追われていたのですが…。

幻の黄道星座・へびつかい座

あなたは、以前「黄道12星座は本当は13星座だった」という話題があったコトを耳にしたコトがありませんか?

実はこれは本当のコトで、星座絵で言うところのへびつかいの右足の部分が黄道に重なっているのです。

ただ、本来黄道星座が定められたのが2000年以上も前で、そのときには黄道に重なっていたのは12星座だったのです。

2000年を経過した地球の歳差運動により自転軸がズレ、それによりへびつかい座の一部が黄道に重なるようになったのが今の状態です。

この星座は太陽神アポロンの子にして、賢者ケイローンの弟子、後に医術神として讃えられるアスクレピオスがモデルだと言われています。

星座イラストTシャツを販売しています!

この機会にぜひ星座Tシャツを身にまとってみませんか?

---

このイラストを企画するにあたり星図および星座線をご提供いただきました、

星座図鑑/Private Observatory様に深く感謝いたします。

Copyright 2018 Private Observatory

Copyright 2018 Sedge Design

コメント